201X年4月

これは、ぼくがヒーローになってからの話──

ぼくは大学に進学した。 田舎から都会へ、とはいかなかったけど、今まで暮らしていた土地より発展した町に引っ越すことになった。

例えるなら、今まで見てきた世界が”ぺたんこ”な2Dで、移り住んだ町は”飛び出す”3Dって感じだ。

初登校の日はガイダンス、校舎案内、そしてグループに分かれての自己紹介だった。

ぼくの入った学科には、同じ土地から来た人はひとりもいなかった。 土地の名前を口にしても、みんな地域区分でしかわかっていないようだった。

──その日から、ぼくは土地の名前で呼ばれるようになった。

ぼくは、自分で言うのもなんだけど、明るくてとっつきやすい性格だった。 だから、初日にもう、この先の人生でずっと関わっていく”友達”が、二十一人もできた。 学科だけじゃなく、サークルも含めた数だけど──それでも、すごい数だった。

その中でも、特に一緒にいたのは三人。 ぼくら四人は、たった三日で十年来の友達みたいな関係になっていた。

「この前会ったばっかりなのにね」

そんな言葉を、何度も笑いながら交わしたっけ。

誰かが、”旅行に行こう”って言いだした。

──ゴールデンウィークは金銭的にむりだけど、夏か春には絶対、と誰かが言った。 言い出しっぺに調子づいたぼくらが、盛り上がって、何の考えもなしに決めた。 行き先も、日時も、なにも決めないままの、ただの言葉だったのに。

ぼくらは、それを”約束”って呼んだんだ。

201X年5月

201X年5月

──ゴールデンウィーク。

みんなは実家に帰ったり、旅行に行ったり、恋人と過ごしたり。

ぼくは、地元のショッピングモールでバイトしてた。

「とりあえず稼がなきゃ」って、生活費も貯金も、心配だったから。

人が多くて、わけもなく忙しくて、

ぐるぐるぐるぐる目が回りそうだった。

それでも、知らない子どもが笑ってくれると、

なんか少しだけ、救われた気がした。

──5月の半ば。

久しぶりに友達と集まった。

ショッピングモールの中、フードコートでポテトをつまみながら、

「旅行、どうする?」って話になった。

夏休み、春休み──それは、まだ先の未来みたいで、

だけど、約束だけはしておきたかった。

「行こうな、絶対」

「今度こそ!」

ポテトは、ちょっと冷たくなっていたけど、

ぼくらは、あったかかった。

笑いあいながら、指切りげんまん、みたいに

小指を突き出して、ふざけた。

──あのとき、ほんとうに、信じてた。

201X年7月

学生の敵、期末テストの月がやってきた。

新しいバイト先を探すこともなく、空いた時間で勉強する──はずだった。

だけどぼくは、遊び惚けていた。

地域交流イベントで野球大会に出たり、カラオケに行ったり、鍋を囲んで騒いだり。

思い返せば、よくもまあ、あんなに危機感なく遊べたものだ。

案の定、テストは散々だった。 ギリギリ単位取得のオンパレード。 あのときは、本気で悪寒が走った。

でも、それもいまでは笑い話。

──そういや、ひとりだけ笑ってなかったっけ。

大丈夫かな、あいつ。

7月のぼくらは、もうすぐそこに迫った”夏休み”ばかり見ていた。

夢ばかり追いかけて、

現実から目をそらしていたんだ。

今まで描いてきた日々よりも、もっともっとおもしろくて、楽しくて、濃い作品を描くんだって──

信じてた。

201X年8月

テストが終わった日の夜、

ぼくは夜行バスに乗った。

高校時代の友達に会いに、となりの県へ。

窓の外は、まっくらだった。

街灯が、ぽつぽつ流れていった。

テスト疲れと、緊張がとけて、

ぼくは、バスの中で眠りこけた。

──起きたら、終点だった。

あぶなかったなぁって、笑った。

友達とは、夜明けまで語り合った。

卒アルをめくって、あのころの話をして、笑って、笑って。

たった5日間。

だけど、あの5日間は、確かに、ぼくらの”タイムスリップ”だった。

「すっげぇ楽しかった!」

うまく言葉にできないから、

ただ、それだけを、何度も言った。

旅行から帰ったあと、

ぼくは、あたらしくバイトを始めた。

ゼミの見学にも行った。

企業見学にも行った。

でも、それ以外は──

ほんとうに、なにもしてなかった。

ただただ、趣味の読書。

だらだらと、意味もなく夜更かし。

バイトのない日は、昼すぎまで寝て。

ごはんを食べるのもめんどうで、

ひどい生活リズムだった。

バイトのある日も、

外に出たくないって思った。

特に、晴れた日がきらいだった。

太陽の光が、

肌を刺すように痛かった。

あっという間に日焼けして、

風呂に入ると、しみる。

バイトが曇りの日だと、ほっとした。

晴れの日だと、憂鬱だった。

ぼくの体も、心も、

どんどん弱っていった。

201X年9月

9月のはじめ。

ぼくは、実家に帰った。

リュックには、最小限の着替え。

お土産の袋と、スーツを手に持って。

出迎えてくれたのは──

いとこと、その旦那さん。

旦那さんとは、初対面だった。

ぎこちない笑顔を交わして、

互いに、言葉を探した。

本当は、

そこまで気を使う必要なんてなかったのに。

たったそれだけの関係なのに、

変に身構えてしまった。

だけど──

いとこと旦那さんを見て、思った。

「夫婦」って、こういうものなんだな、って。

あったかくて、やさしくて。

手を伸ばせば、届く距離にあるもの。

ぼくも、

きっと、いつか──

そんな風になるんだって、思ってた。

本気で、信じてた。

⋯⋯この時までは。

家に着くなり、

母さんから「やることリスト」を渡された。

掃除、庭の手入れ、買い出し、片付け。

「ゆっくりできる」と思っていた実家は、

想像以上にハードだった。

2日後、結婚式。

いとこの白いドレスは、

まぶしいくらいきれいだった。

花婿も、不器用ながらも、誇らしげで。

式のあと、みんなで空に風船を飛ばした。

ぼくも、そっと願った。

──この風船が、

ここに来られなかった人たちに届きますように。

そんな、子供みたいな、

でもまっすぐな願いだった。

夜、親戚が集まって宴会。

「彼女できたか?」

「お酒、飲めるようになったか?」

──酔っぱらいたちのお節介な質問に、

笑って受け流しながら。

ぼくはそっと、

缶ジュースを口にした。

「2年後、俺も一緒に酒を飲めるかな」

そんなことを、ひとり思った。

次の日からはまた、家事とバイトの毎日。

思ったんだ。

「⋯⋯なぁ、まだ続くのか?

早送り、できないのか?」

それでも。

「思い出は、

見るより、語り合いたいんだけどな──」

そんなふうに、思った。

帰省の最後の日。

ぼくを見送るために、

たくさんの親戚が集まってくれた。

「来なくていいのに」

そう思いながらも、どこか、うれしかった。

201X年11月

──ぼくらは、まだ、大学生になりきれてなかった。

勉強も、サークルも、バイトもしていたけど。

それは高校の延長線みたいなもので。

進むべき未来なんて、まだ何も考えていなかった。

そんなぼくらを、

叩き起こしてくれたのは、空きコマ中にあった「先輩たちのプレゼン発表」だった。

夏季休暇中、インターンに行った2回生の先輩たち。

「1回生の頃から、インターン行ってたんだってさ」

──衝撃だった。

「まだ早い」

「どうせ3年からでいい」

そう思っていたのは、ただの言い訳だった。

ぼくらはまだ、

スタートラインにすら、立ってなかったんだ。

あの日から、少しずつ動き出した。

興味のあるゼミに顔を出して。

ボランティアにも手を伸ばして。

企業や資格のことも調べ始めた。

ぼくらは、同じ道を歩くわけじゃない。

だから、手分けして──

それぞれの道を探して、集めて、

お互いの背中を押し合った。

「なぁ、早く次行こうぜ」

「感傷に浸るのもいいけど、俺が見たいのは、これじゃない」

誰もいない教室で、

ぼくはそっと呟いた。

笑いあった日々。

長く感じた一日。

どこにでもある、ふつうの放課後。

──そんな些細な景色を、ぼくはちゃんと覚えている。

それが、かけがえのないものだって、

この時はまだ、知らなかったけど。

201X年10月

大学祭の活気も残り火のように空気に湧くこの頃、 兄弟分みたいなサークルの先輩に誘われて ささやかな飲み会に参加した。

その場にいた、ショートカットで黒髪の女の子。

最初は、気離れした。 大声で笑っている他の子たちと違って、 他人を近付けないような雷をまとうてたから。

だけど、話してみると全然違った。

完璧で、簡潔で、 でもちょっと気まぐれ。 その目を見つめられると、 何かを言われる前に、自分の中の何かを知られてしまう気がした。

初めて。 黒髪の女の子を、目で追った。

あの夜。 雨の6個手前に落ちた光を見たような、 そんな感覚だった。

11月末、冬の気配が辿ってきたころ。

さむさに脱げるようにして こう言った。

「なあ、つきあってみる?」

ぐしゃぐしゃに笑って言うと、ひょいと首を傾げた。

「いいけど。私でいいの?」

この時の声が、今も耳の深くに屈む。

そんなの、決まってるじゃん。 ぼくは、少しだけ自分を大丈夫に見せるために 「もちろん」って笑った。

こうして、ぼくらは恋人になった。

201X年12月

大切な体験。 ほんの少しの不安と、たくさんの期待を背負って、 ぼくは歩いていた。

「今日は、一生懸命楽しむ」

コートのポケットを掴んで、 手元のケースにそっと安心して。

プレゼントもしっかり選んだ。

あの人は、清楚で、落ち着いていて、 でも少し、ピュアで。 たまに見せる、いたずらっ子みたいな笑顔が好きで。

だから、そんな一面を依りたいなと思って、 プレゼントには、アザラシ・ラッコのストラップも付けた。

「笑ってくれるといいな」

マフラーをくるくる回しながら、 いつもより一段高いおまじないみたいなことを思っていた。

「やっぱ、クリスマスって、特別だな」

そんな気持ちを、 こうしてぼくは背負って歩いていた。

宝物みたいに、 「この日を、一生覚えてられるように」 って。

不安もあった。 うまくいくか、喜んでもらえるか、って。

でもそれよりも、

一緒に笑える。 それだけで十分だって思った。

ホント、ドラマのすすんだ街を、 たった一人、トトトトって歩いていった。

目的地は、小さな映画館。

まるで、主人公にでもなったみたいに、 心の中で次のシーンを振り付りながら。

「今日は、嬉しい日だから」 「いつもより、特別なおれでいたいから」

そんなことを、ずっと思っていた。

201X年12月X日

映画館

小さな子供たちと親たち、そしてぼくたちカップルが座る、ファミリー向けの小さな上映室。

上映が始まってすぐ、ぼくは違和感を覚えた。

──暑い。

最初は暖房が効きすぎているだけだと思った。

映画が進むにつれて、マフラーを外し、上着も脱いだ。汗ばんだ額を袖でぬぐいながら、隣を確認する。

寒がりの彼女も上着を脱ぎ汗をかいていた。

違和感を感じた、周囲も同じ。

親たちは慌てて子供の上着を脱がせ、子供たちは頬を真っ赤にしてぐずりはじめる。

みんな映画に集中していたようだった。

そのとき

──焦げた匂いが漂ってきた。

誰かが、ぼそりと呟いた。

「なんか……焦げ臭くない?」

場内にざわつきが広がった。誰かが小さく呟き、また誰かが不安そうに顔を見合わせた。それでも、誰も立ち上がらなかった。 映画は続いている。 スタッフも、来なかった。

「……いや、やばいかも」

ぼくは小さく呟いた。 胸の奥に、冷たい針のようなざわめきが走る。

いてもたってもいられず、立ち上がった。身体が、勝手に動いた。

出口の扉へ駆け寄り、手を伸ばす。

──ジュッ!!

「っ!」

反射的に手を引っ込めた。 皮膚がジリジリと焼ける。目を凝らすと、ドアノブが赤黒く光っていた。 熱を帯びた鉄。 ただの暖房じゃない。

これは──

ただの暖房じゃない。

──火だ。

──火事だ!!

脳が理解するより早く、背筋が凍った。

「出ろ!!」

ぼくは叫んだ。

彼女の腕をつかみ、親たちに向かって絶叫した。

「外で何か起きてる!早く出たほうがいい!!」

でも──

誰も動かなかった。動けなかった。

呆然と立ち尽くす親たち。

泣き叫ぶ子供たち。

ぼくは、ドアに体当たりした。

ドン!!

──開かない。

非常口なんて、このスクリーンにはない。

煙が、流れ込んできた。

白い。

苦しい。

視界が、どんどんぼやけていく。

「男手!集まってください!!」

ぼくの叫びに、数人の男たちが駆け寄る。

子供を抱きながら、必死にドアにぶつかる。

──バンッ!!バンッ!!

小さな隙間ができた。

「子供たちを──外に!!」

彼女が叫んだ。

ぼくはうなずき、さらに肩をぶつけた。

小さな子供たちを、彼女が一人ずつ隙間から押し出していく。

親たちも我に返り、子供たちを抱えて逃げはじめた。

──彼女がいなかったら、誰も動けなかった。

本当に、そう思った。

そして、ぼくは──

今、俺は──

誰かを、救ってる。

胸が、熱くなった。

自己陶酔でもなんでもいい。

この瞬間だけは、誰にも譲れないぼくはそう思っていた。

「子供たちを──外に!!」

彼女の声が、かすかに聞こえた。

俺はうなずき、渾身の力でドアにぶつかる。

バンッ! バンッ!

手に痺れる痛み。 身体がきしむ。

ようやく、細見の人間が通れるだけの隙間ができた。

彼女が、小さな身体をかがめ、 次々に子供たちを隙間から押し出していく。

母親たちも我に返り、子供たちを引き連れて逃げ始めた。

──彼女がいなかったら、きっとみんな、ただ立ち尽くしていた。

扉の隙間を通る人の中には、涙を流す人もいた。

彼女が振り返り、こちらに近づこうとする。

彼女が、こちらに駆け寄ろうとする。

「行け!!先に行け!!」

ぼくは叫び、彼女を押し出した。

「大丈夫、あとで行くから。先に──!」

彼女は、一瞬、泣きそうな顔をして。

それでも、小さくうなずき、煙の中へ消えた。

──これでいい。

これが、主人公の役目だ。

邪魔にならないように、扉から離れていた。

俺より後ろにいる、男たちとともに。

「いったん通れる人たち行きましたし、続けましょう」

笑う人もいたでもみんな助かりたくて、必死に壁にぶつかった。

どれくらいぶつかっただろう。気が付いたら床に手をついていた。

視界が、ぼやける。

立たなきゃ。 ──立たなきゃ。

必死に、足に力を込めるが、感覚がなかった。

周りに人がいるのだろうか。

わからない。でも ──

俺は助けた。

俺は助けたんだ。

いくつかの命を、ちゃんと、外に送り出した。

この手で、誰かを救えた。

ゆっくりと、まぶたが落ちる。

もう、苦しくない。

意識が、ふっと、溶けていく。

最後に俺は──

その時のぼくはほんの少しだけ、笑っていた。

自分の横幅よりも広い隙間を前に、ぼくの世界は、白に、包まれた。

201Y年

「終わったぞ⋯⋯」

俺は目だけを動かし、つぶやいた。

後ろにいる者は黙ったまま、微動だにもしない。

チッ

「何だよ、こんなところ連れ込んで、思い出を見せるだけ見せて、言葉もなしに」

「終わった今もそうだ!何を言っても返事もせず、反応もない!あーっ、思い出しただけで腹が立つ!」

「不慮の事故で他人を助けて死んだ英雄おれになんだこれ、お前が何者か知らねぇけどな、おかしくねぇか?」

「くそ、黙ったままなら早く、閻魔様にでも神様にでも会わせてくれよ!行く場所が天国か地獄かも分からねぇが、どっちにしろ閻魔も神も俺には最高の判決を下してくれるだろうなっ!」

早口で言い切ると、ふっと鼻で笑った。

吹き出すような恨みで言い放つと、ようやく、そのソレが口を開いた。

──記憶とは、何とも都合の良いものだな。

「、、何が言いたい。嫌味か?」

──思ったままを言ったまでだ。映像が途絶えた後も、嬉しげに自慢げに騙る滑稽なお前を見てな。

「あ?!俺のどこが滑稽なんだ?」

──ただ、お前の姿を見て思ったままを言ったまでだ。

「なんだと」

──お前は女、子供を優先し人間としてお前は正しい行いをした。そう『たくさんの命を救った英雄』という自分の現実を飾りたて、虚構で包み、偏感で塗りたくった姿。

──それを哀れといった。

「ざけんな、」

「現世でもあの世でも、あなたは良い行いをしました。と言われてもおかしくない、はずだ。それを飾り立てた、虚構だと、妬みか?」

──妬み⋯⋯。お前のどこをうらやましいと思えばいい?

「他者を守るために命を落とした英雄ヒーローを羨みカッコイイと思わない人は居ないだろ?特に、俺に関わりのある奴らは俺を誇りに思うだろう、他者の為命を賭したこの俺を、なっ」

──そうか⋯⋯救えんな

パチンと指を鳴らす音が聞こえ、いきなり後方の画面から光が放たれた。

「なんだ?また、同じのを見せるのか?」

パチン、パチン、黒の中で、一隻、また一隻。

明るい。明るすぎる。

『お母さん⋯⋯もう兄さんは帰ってこないんだよ。』

今にも泣きそうな悲痛な声。

「な、なんだよ、これ」

『何言ってるの?お兄ちゃんはね、正月はこっちで過ごすからって、ほらみて』

『それ1年前でしょ!正気に戻ってよ!お母さん!』

「そんな、、、違う、違う!」

画面に目をやると、そこには少女と白髪の年老いた女性が映っていた。

『何を言ってるの?ほらあんたも早く準備して、お母さん免許証返納しちゃったから車運転できないのよ。ほら早く、お兄ちゃんが着いちゃう。』

『お母さん⋯⋯だから⋯⋯お兄ちゃんは、もぅ⋯⋯』

女性の腕をつかみ哭く少女。

「お前、なんだよこの映像。なにみせてんだよ」

また一つ映像が流れる。

『もう1年よ、そろそろ立ち直らないとあの子も報われないと母さん。思うんだけど。』

『母さんに何がわかるの!?あの日私が、私が、一人で行かなければ、一緒に残っていたら』

「やめろよ……やめろって」

俺が反論するごとに、パチン、と弾け闇にひび割れが走る。

──次第に世界は粉々に砕け、俺を呑み込んだ。

『あのときのお兄ちゃん、ぼくらをたすけるためにしんじゃった。ぼくのせいで』

『そうね、でもあなたのせいじゃないのよ』

「だって、だって俺はみんなを助けたじゃないか。」

──これがお前が言っていた英雄が作った、英雄にかかわったたちものの姿だ

掃除の行き届いた廊下で必死に老婆を引き止める少女と、ボケているのだろうか少女の制止も気にせず己がままの老婆の姿

部屋に引きこもったまますすり泣く女性

男の子を抱き寄せる女性

涙を浮かべ騒ぎながら酒を交わす集団

「そんな⋯⋯そんなはずがない⋯⋯」

そうだ、俺の⋯⋯俺の知っているあの人らなら俺のことを自慢げに他人に話、時折思い出しては感傷に浸り俺を誇りに思ってくれるはず⋯⋯

──お前は自分を守る為に現在の家族らの姿を見ず、お前の中で作った偽りを見てこう言ったな、『英雄こうなる事が分かっていて子供を優先した』と⋯⋯。これが自分自身が求めたものだと。

『お母さん⋯⋯お母さん!お願いだから!お願い⋯⋯だから⋯⋯』

「ち、違う⋯⋯。こんなもの⋯⋯知らない、俺はこんな人知らない」

『ほら、もう13時21分よ。14時には着きそうって連絡来てるからお兄ちゃん、待たせちゃうでしょ?』

──知らないはずはないだろう?

『兄さんはもう、待ってないよ』

「違う」

『何言ってるの?』

──まぁ、今更お前が何を何と言おうとも、これがお前の作った今だ。

『兄さんはもう、死んだんだよ!』

「」

『馬鹿なこと言わないで!』

──救われた人間たちはいない。

『馬鹿なのはお母さんだよ!』

──これが結果だ。

『兄さんも馬鹿で、お母さんも馬鹿』

視野が狭くなり、胃液が喉元まで迫りくる。

『お母さんも兄さんも、自分が良ければいいんでしょ!』

脈打つように頭痛がし、画面から聞こえる金切り声に耳が痺れる。

「違う⋯⋯違うんだ、俺は⋯⋯俺は⋯⋯」

耳を塞ぎ、音を遮るように叫ぶ。

「違う、違う違う違う違う違う違う違う⋯⋯俺が求めたのは⋯⋯俺が求めたものは⋯⋯」

分かってる⋯⋯分かってた。分かってたんだ⋯⋯。

「誰にでも自慢出来る、たくさんの人を救ったヒーローとして死んだ息子と、その死に哀しみながらも褒めて、納得して、畏敬の念を示す姿だ!」

最低な未来結果となった事も。

偽りで塗りつぶされたアルバムも。

「あは、あはは、おれはおれは⋯⋯。」

俺は見たくなかった。綺麗なものだけを見ていたかった。自分が責められている気がして、見たくなかったんだ⋯⋯。

──最期まで哀れな奴だ。わざと狂おうとしたところで無意味。

俺は、膝から崩れ落ちた。

息苦しく頭が回らない。動悸が増し、口が閉まらない。

──お前は天国やら地獄がと言っていたが、お前が行く場所などない。なぜなら、

パチンと、乾いた音がした。

──お前の行く場所はここだからだ

「──」

母と妹、の哭く声が、父、友達、恋人、親類の嘆く声が、ありとあらゆる方向から聞こえてきた。

地面に蹲る俺の目の前には深いシワが刻まれた、母の朧気のある老婆が狂ったように叫んでいた。

エピローグ

僕は、あるたったひとつの罪を、最後に犯した。

それは、どの罪よりも──重い。

──生前、僕は命を救った。

たしかに救った。

たしかに、たくさんの笑顔を生んだ。

けれど、それでも。

この罪は、消えない。

──生前、僕はひとつの命を殺した。

まだ、生きられる命を、終わらせた。

まだ、未来があった命を、終わらせた。

その代償として、

たくさんの人を、深く、深く、絶望させた。

──そして死後、

僕はさらに、多くの未来を──

手にかけた。

壊した。

壊して、壊して、壊して。

それでも、かつての僕には、

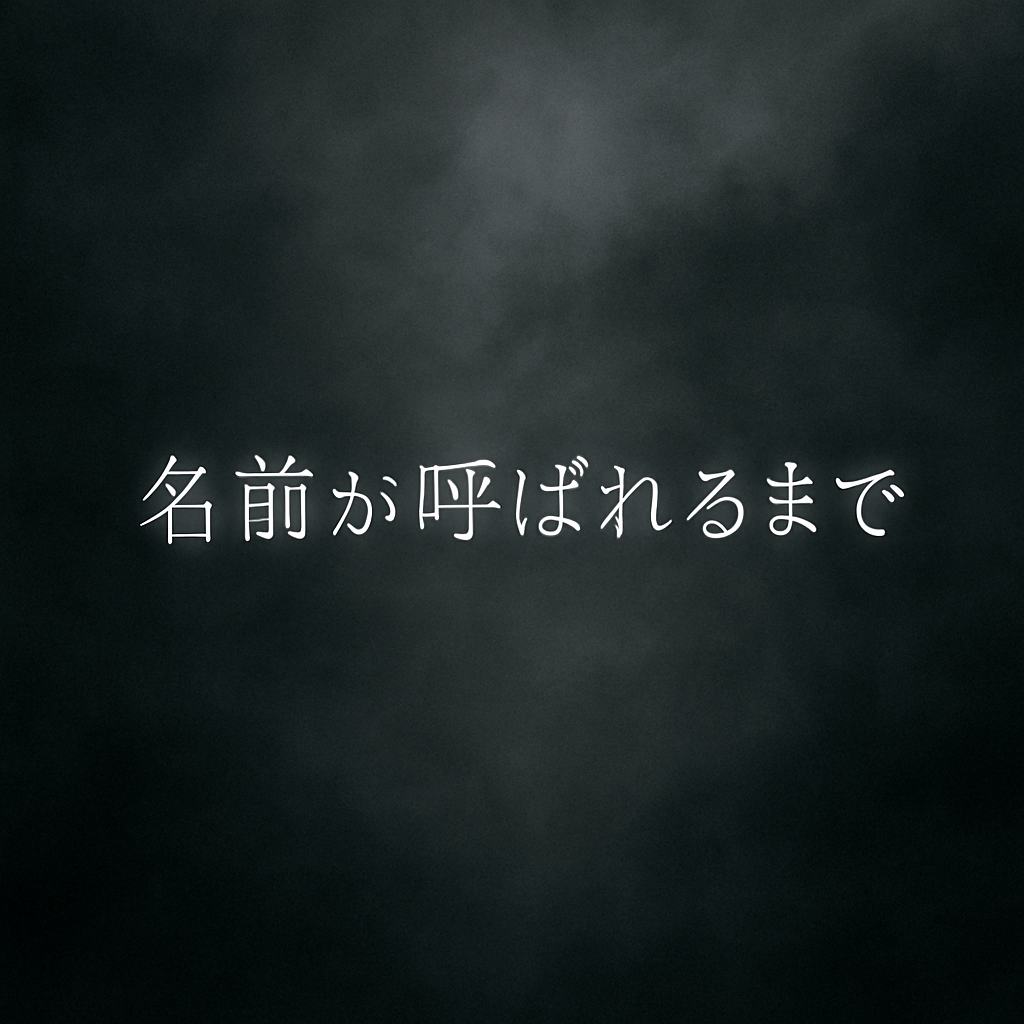

「素晴らしい名前」があった。

だけど今は──

もう、その名を名乗る資格さえない。

なぜなら。

僕は、罪を罪と認めず。

あたかも英雄であるかのように、自分を飾り立て。

救ったと信じて、誇りと偽って、生きようとした。

偽りにすがり、真実から目をそらし、

虚構の光の中に、逃げた。

だから僕は。

これからも、

この場所で、

待たなければならない。

ただ、ひとりで。

何千回、何万回、泣き叫ぼうと。

何度謝り、何度悔いようと。

何を償おうとも。

──壊れることは、許されない。

──吹っ切れた心は、認められない。

ただ、ここで。

──ずっと。

呼ばれることもないその名を、

ただひたすらに、待ち続けなければならない。

誰にも救われず、

誰にも知られず、

誰にも忘れられず。

ここで──

腐ることすら、許されずに。

僕の名前が呼ばれる、その日まで。

──それまで、僕の名は

著者:柊 美俊(ひいらぎ びしゅん)

元公務員

AIに名前を与えて人格形成した人間

コメント